量子科技已成为国家战略布局的核心选择。

10月24日,中共中央举行新闻发布会,介绍和解读党的二十届四中全会精神。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出前瞻布局未来产业,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点,这些产业蓄势发力,未来10年将再造一个中国高技术产业。

科技部党组书记、部长阴和俊在会上表示,“十五五”时期,科技部将深入实施创新驱动发展战略,加快部署推进重大科技创新任务,促进科技创新和产业创新深度融合,其中包括在量子科技、生物科技等领域布局建设未来产业,抢占未来科技和产业制高点。

来源:央视新闻

这不是量子科技第一次出现在如此重要的规划中,早在“十四五”规划,量子信息就被明确列入科技前沿领域,并被视为未来产业的重要方向。在此指引下,“量子通信”、“量子计算”、“量子精密测量”等方向相继被纳入多地发展规划和重点工程,加速从“实验室探索”迈向“工程化应用”。

可以确定的是,这个曾被视为“未来科技”的领域正式进入了规模化突破期。正如中国科学院院士潘建伟所言:“中国在量子通信领域占据国际引领地位,在量子计算领域处于国际第一方阵,在量子精密测量领域部分方向处于国际领先或先进水平。”

在“十五五”规划正式发布前,我们不妨来回顾一下“十四五”时期量子科技取得的亮眼成绩!

量子计算:从“量子优越性”走向“工程实用性”

量子计算作为新一轮“算力革命”的战略制高点,“十四五”期间取得了系列标志性成果。目前,中国是世界上唯一在超导和光量子两种物理体系上都实现“量子计算优越性”的国家。

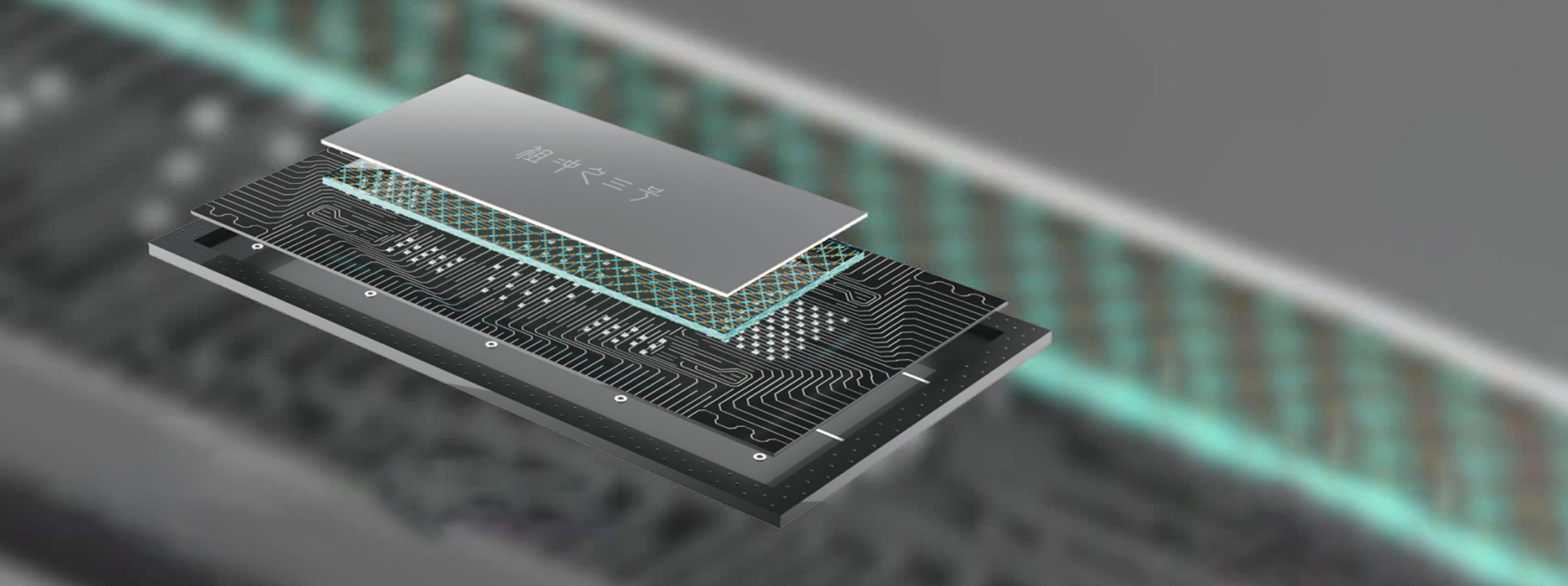

超导路线持续刷新世界纪录。2025年3月,中国科学技术大学研究团队成功构建了105比特(包含105个可读取比特和182个耦合比特)超导量子计算原型机“祖冲之三号”,实现了72微秒的相干时间、99.90%的并行单比特门保真度、99.62%的并行双比特门保真度以及99.13%的并行读取保真度。

图:“祖冲之三号”芯片示意图,来源:中国科学技术大学

与现有最优经典算法相比,“祖冲之三号”处理量子随机线路采样问题的速度,比目前最快的超级计算机快15个数量级,超过谷歌公司2024年10月公开发表的最新成果6个数量级,再次打破超导体系量子计算优越性世界纪录,成为目前世界上性能最高的超导量子计算原型机。

光量子路线同样成果显著。2021年10月,中国科学技术大学构建了113个光子144模式的量子计算原型机“九章二号”,完成了对用于演示“量子计算优越性”的高斯玻色取样任务的快速求解。其处理高斯玻色取样的速度比目前最快的超级计算机快1024倍。

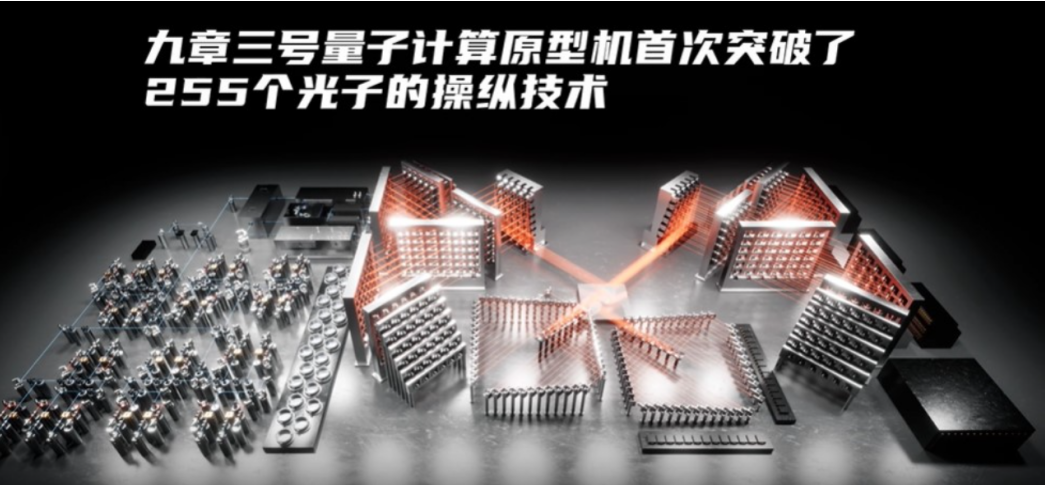

2023年10月,中国科学技术大学团队成功构建了255个光子的量子计算原型机“九章三号”,首次实现了对255个光子的高斯玻色取样能力,极大地提升了光量子计算的复杂度。此项成果使得“九章三号”比“九章二号”的取样速度提升一百万倍,巩固了中国在光量子领域的国际领先地位。

图:“九章三号”光量子计算机--来源:文汇报

量子计算的生态化发展成为重要特色。2023年11月,中国电信发布“天衍”量子计算云平台,组成国内最大的超导量子算力集群,成为全球首个具备量子优越性能力的超量融合云平台,现访问量已突破3000万,吸引超60多个国家的用户,并入选2024年度央企十大国之重器。

在此基础上,量子计算正加速从“原理演示”向“通用化、模块化”的工程应用迈进。

量子通信:构建天地一体化绝对安全网络

在量子通信领域,继“墨子号”量子科学实验卫星发射后,中国继续在“十四五”期间持续推进全国量子通信基础设施布局。

2022年,“济南一号”低轨量子密钥分发微纳卫星的成功发射,构建起星地量子通信的新节点。2025年3月,中国首次实现跨越亚非、距离上万公里的星地量子通信,将量子安全覆盖范围拓展至洲际尺度。

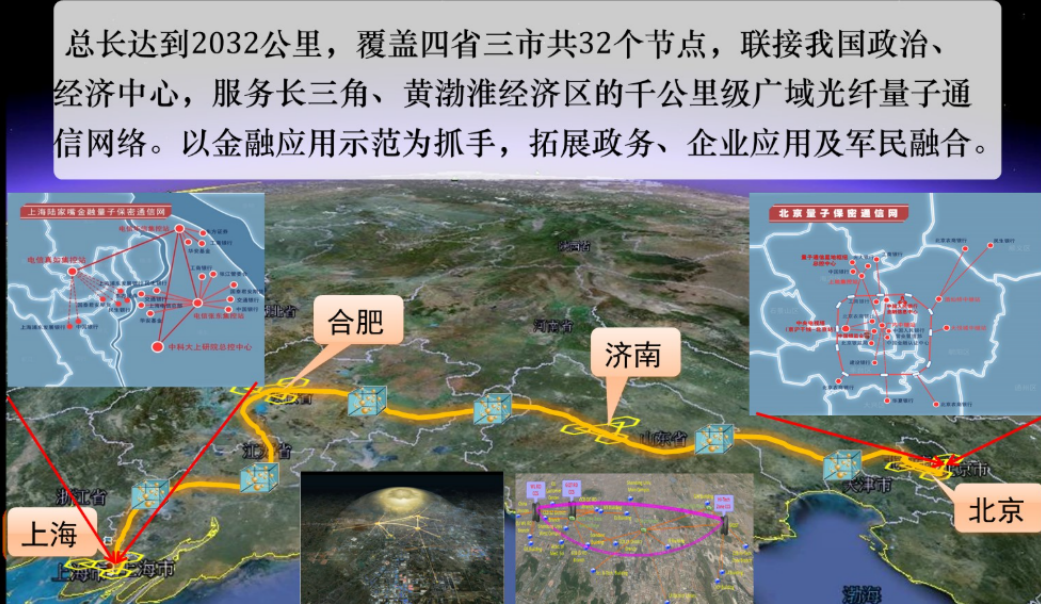

地面干线网络建设也加速发展。以量子保密通信骨干网“京沪干线”为骨干,中国已在合肥、上海、北京、广州等16个城市建成量子城域网,并实现部分城市互联互通。其中,北京量子城域网已在政务、金融、能源、医疗等关键领域开展示范应用,为首都级别的数据传输建立起量子安全屏障。

图:京沪干线示意图--来源:中国科学技术大学

而中国电信在这一过程中扮演着“国家队”角色,其牵头的“科技创新2030”项目在量子通信领域取得系列突破:

2023年首次提出融合QKD技术的新型分布式密码系统架构,攻克融合量子密钥的密码系统架构、密钥派生、安全协议、通密融合、密码设备与应用等5大关键技术。

2024年创下全球现网共纤最远距离记录,并发布全球首款商用QKD光传输一体终端,彻底解决量子通信与经典光网络的融合难题。

2025年5月,推出全球首创融合量子密钥分发(QKD)和后量子密码(PQC)的分布式密码体系,为天地一体量子通信网络建设提供技术底座。

技术创新也在推动量子通信走向产业化。“量子+通话”“量子+云网”“量子+平台”等一系列量子通信产品的推出,使量子通信从实验室走向日常生活,可覆盖政务、政法、应急、金融、卫健、制造等10多个行业。

可见,中国正在形成“天地一体、协同发展”的量子通信网络体系,为“十五五”时期的规模化商用奠定基础。

量子精密测量:精度的革命性突破

量子精密测量是量子科技三大方向中相对更易实现产业化和军民融合的领域,其核心在于利用量子相干性、量子纠缠等特性,突破经典测量的标准量子极限,实现对时间、空间、电磁、重力等物理量的超高精度测量。

在“十四五”期间,中国在原子钟、量子陀螺仪等方面的关键技术已经接近国际先进水平,在量子雷达、痕量原子示踪、弱磁场测量等方面已经达到国际先进水平。

量子测量技术正在突破测量精度极限。2025年,中国科学院成功研制出锶光晶格钟,将时间精度提高到160亿年不差一秒,这一成果标志着中国在光晶格钟领域的研制水平已步入世界领先行列。

此次研发出的锶光晶格钟完全满足了2022年第二十七届国际计量大会通过的关于2030年开展时间单位“秒”定义变更时对光钟性能的要求,使中国成为继美国之后,第二个实现光晶格钟性能优于2×10-18的国家。该技术可为导航定位、时间基准等领域带来革命性变革。

在实用化方面,由国盾量子和中国科学技术大学联合研发的微伽级冷原子重力仪通过国家地震局首批入网定型检测,单光子雷达实现产品小型化和超远距离探测能力迭代,为地震预警、资源勘探、低空防卫、国土测绘等诸多行业场景提供高精度数据基座。

图:冷原子重力仪--来源:国盾量子

国仪量子研制的量子磁力仪以其超高灵敏度、便携性和多场景适配性,推动量子精密测量技术从实验室走向产业化应用,在医疗健康、新能源、脑机接口等领域,填补了技术空白,为中国量子精密测量技术实现从“跟跑”到“领跑”的跨越,奠定了坚实基础。

值得一提的是,中国在量子测量标准化建设方面取得重要进展。全国量子计算与测量标准化技术委员会已发布《量子测量术语》等7项国家标准,为产业规范发展提供了制度保障。

结 语

“十四五”时期是中国在量子科技领域全面深化新型举国体制优势、加快科技创新成果转化为新质生产力的关键时期。站在“十四五”收官与“十五五”启航的历史交汇点回望,中国量子科技正在从“实验演示”走向“工程应用”。

可以看到,五年奋进,中国量子科技的“十四五”答卷厚重而亮眼。这一系列成果不仅在全球前沿科技竞争中确立了中国的优势地位,更昭示着一个趋势,那就是,中国正成为全球量子科技竞争中重要的“领跑者”。

展望“十五五”,量子科技将不再是单一技术,而是深度融入数字经济、能源安全、智能制造、生物医药、国防装备等千行百业的战略性通用技术。中国也将继续为实现高水平科技自立自强和建设科技强国注入源源不断的新动能。

毫不夸张的说,随着量子科技成果的持续涌现和应用深化,一个属于中国的量子时代正在加速到来。

素材来源官方媒体/网络文章